一年前,農安縣萬金塔鄉葦子溝村村民小馬的雙胞胎兒子到了上學的年紀,到底該讓孩子去哪上學讓小馬犯了難。城里、村里折騰了好幾回,最后,小馬決定,就上村小!如今,孩子入學一年了,小馬逢人就說:“這個決定一點沒錯!現在村小啥啥都有,一點不比城里差,孩子在家門口上學,我省心,孩子也高興!”

小馬是我省大力推進義務教育均衡發展的受益者。多年來,省委、省政府認真落實國家戰略部署,把義務教育均衡發展作為改善民生和富民強省的重要途徑,把深化大學區管理改革作為縮小校際差距、全面提升質量的重要抓手,以改革推進義務教育優質均衡發展,走出了具有吉林特色的城鄉義務教育一體化發展之路。

2014年,我省率先在農安縣開展溫馨村小創建試點工作,致力于辦好“有溫度的教育”,形成了“重點打造、全面升溫、一鄉一策、一校一品”的義務教育發展新格局。截至目前,全省共創建鄉村溫馨校園近1000所。

農村學校也有了實驗室,孩子們能親自動手做實驗了。

義務教育均衡發展的重點在農村,而農村義務教育發展的關鍵在教師。從2015年底起,圍繞確保鄉村教師“下得去”“留得住”“干得好”的目標,我省不斷改善鄉村教師的生活待遇,增強基層教師的職業吸引力。先后從保障和提高教師工資待遇、建立城鄉統一的教職工編制標準、鄉村教師職稱評聘相對傾斜等多方面著手,出臺了一系列制度政策,鄉村教師待遇得到了實實在在的提高。同時,采取中心校與村小教師“走教、支教、助教”相結合的方式,打破鄉鎮界限,通過名師觀摩課、教學開放周、專遞課堂等多種途徑,實現教學、教研多向交流,促進共同進步。

從農安縣城走出來的大學生楊犇本來可以留在城市工作,但他還是毅然選擇做一名村小的特崗教師。“農安縣是我的家鄉,我以前在這里上學,知道這里的孩子們多么渴望獲得更好的教育,回到這里做一名教師,把我學到的知識教給他們是我最大的愿望。”如今,像楊犇一樣的特崗教師已經遍及全省50余個縣(市、區),充實了英語、信息技術、音樂、體育、美術等鄉村緊缺薄弱學科,較好地滿足了長期以來農村中小學開齊開足課程的迫切需要,為我省鄉村教育注入了新鮮活力,更為鄉村振興發展奠定了堅實的基礎。

校園美了,教學資源豐富了,老師留得住教得好,學生能上學愛上學,家長們放心信得過。多功能黑板、計算機、實驗室及音體美器材……隨著一批批有溫度、有美感、有內涵的溫馨村小建成,城鄉教育一體化的果實香飄吉林大地。

如果說城鄉一體發展縮小了教育的差距,在城里的大學區建設則縮小了強校和弱校之間的差距。

2014年,我省遵照教育部“鼓勵強校帶弱校,組建教育聯盟,推行學區一體化管理”,均衡發展九年義務教育的要求,在城市推行“大學區”管理,并把這項工作列入省政府工作重點。省教育廳聯合多部門共同制定《吉林省關于在城市推行義務教育大學區管理的指導意見》,推行大學區管理改革,全面提升義務教育辦學水平。

在吉林市,“大學區”管理改革縮小了校際間的差距。一所優質學校與相鄰幾所普通學校劃定為統一“大學區”,“大學區”內“計劃同盤、管理同謀、人才同用、活動共行、資源共享”,實現強校帶弱校、城市幫鄉村。經過幾年深耕與探索,如今74個大學區已覆蓋全域義務教育學校。同時,發揮“互聯網+教育”技術優勢,以信息化助推鄉村教育發展,通過“空中課堂”,讓優質教育資源迅速傳遞到鄉村,帶動鄉村辦學水平不斷提升。

通過集團化辦學,優質校持續向薄弱校“輸血”,重點學校向薄弱校派駐校長、教學副校長,統一配備教學設施設備,優先選聘急需教師到薄弱校,幫助薄弱校“造血”,有效促進了薄弱校快速發展。

圖書室里,孩子們在知識的海洋里遨游。

地處長春市二道區城鄉接合部的長青小學,由于辦學條件和教學質量的原因,多年來,學校在校生未超過100名。加入108教育集團后,集團派去了校長,統一配備了設施設備,派去了急需的音體美等學科老師。目前,全校共有在校生800多名,學校發生了翻天覆地的變化。

校長周玲玲說:“我原來是108學校的一線骨干教師,有豐富的教學經驗,也有管理經歷。學校派我到長青小學任校長,并且在學校硬件上給予了很大支持,學校翻蓋后,設立了特長教育活動室,學生每天都可以在不同的活動室活動,動腦動手,實現科創夢、做小畫家、唱歌、跳舞,盡享快樂童年,滿足了學生們全面發展的學習需求,學生和家長們都很滿意。”

教育均衡發展并不是簡單的設施達標,而是促進每一所學校質量的共同提升,讓每個孩子享受有質量的教育。

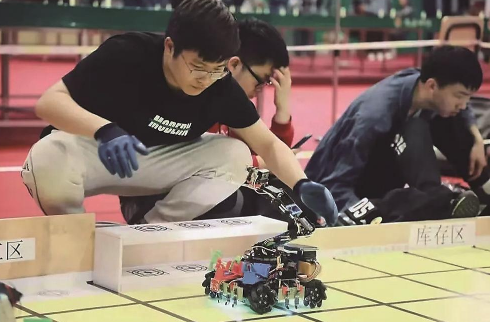

長春科技學院學生正在參加吉林省第一屆職業技能大賽。

為了更好發揮大學區的作用,2020年,省教育廳印發城市(縣城)義務教育大學區支援鄉鎮學校實施方案,確定城市大學區支援鄉鎮學校提升教學質量行動。根據實施方案,長春市推出“空中課堂”,讓成員校師生共享優秀教師的公開課資源;四平市構建跨區域教學研究和教師培訓工作平臺,組織中小學教師開展常態化業務研討和專業化素養教育;白城市對大學區內所有學校“捆綁”評價,以強校帶弱校,縮小區域、城鄉、校際差距,擴大好學校資源總量……目前,全省各地城市大學區對口支援鄉鎮學校近1800所,每所鄉鎮中心校對接3至5所村小,各學區關注信息技術與課堂教學的深度融合創新,打造更適合農村學生成長的教學范式,做“有根的教育”。

2017年,全省所有縣區通過國家評估,整體實現義務教育均衡發展,是中西部第一、全國第八個通過國家評估認定的省份,實現了縣域義務教育基本均衡發展的目標。

每一個孩子都是一朵花兒,而教育堪比陽光和雨露,從“有學上”到“上好學”,從“基本均衡”到“優質均衡”,是黨中央、國務院的要求,更是人民群眾的熱切期盼。在黨和政府的關懷下,在“陽光雨露”的滋潤下,每一朵花兒都會幸福綻放。

鄉鎮小學的音樂室,孩子們認真練習舞蹈。

“職教改變了我的人生”

“我今年27歲,自主創業6年了,從事實驗儀器開發與機械電氣設計等工作。目前,已擁有發明專利授權4項,特別是我們開發的GWT-250系列控溫設備,可完整代替進口設備中的控溫測試功能,幫助所需單位節約相關科研經費20余萬元。”在長春市佳園科技有限公司,董事長劉瑞佳自豪地說。

在由職校生到商界人的漂亮轉身中,劉瑞佳表示,就是因為選擇了長春職業技術學院、選擇了職業教育,才明確了他的人生方向,成就了今天的自己。

回想剛進入學校數控設備應用與維護專業學習時,劉瑞佳說自己也對未來感到過迷茫,“那時,身邊不少人說讀職業教育的都是差生,就是混日子,而且畢業后不好找工作。”但入學后,經過老師的介紹以及自己對吉林省職業教育各方面的深入了解,他逐漸找到了努力的方向,并開始不斷積累專業知識,錘煉自己的實踐能力。

“職業教育同樣有盼頭、有奔頭!”劉瑞佳說,“在校學習期間,學校多元辦學體制機制讓我受益匪淺,特別是學校十分注重以賽代練,提倡在訓練過程中提升技能、在實踐中增長才干,讓我快速成長起來。”

2016年,劉瑞佳代表吉林省參加了全國技能大賽的現代電氣系統安裝與調試賽項。“訓練期間異常艱苦,每天都要進行16個小時以上的訓練,累計數萬米的線路連接。努力終究結出碩果,我們團隊獲得了2016年全國技能大賽(現代電器系統安裝與調試)二等獎。”那段日子,劉瑞佳至今記憶猶新。

優異的成績是劉瑞佳努力奮斗的結果,也是我省職業院校技術技能人才培養質量持續提升的生動縮影。

黨的十八大以來,我省高度重視職業教育,各級部門、各職業院校全面推進職業教育改革創新,優化育人模式,加強隊伍建設,深化產教融合,舉辦職業技能大賽,廣大職校青年因此打開了通往成功成才的大門。

近幾年,隨著《吉林省職業教育服務“全面振興全方位振興”改革實施方案》《關于加快推動現代職業教育高質量發展的若干措施》《關于加快現代職業教育高質量發展推進技能社會建設的意見》等一項項政策的制定實施,形成了完備且良性的機制體制,充分激活了我省職業教育發展的勁頭。

“大國工匠”“工匠精神”是新時代賦予職業教育全新的育人方向。

“在校學習的3年時間里,我在‘長春工匠’‘長白山技能名師’張鑫等老師的言傳身教下,樹立起‘成為一名大國工匠’的夢想。畢業后,我也想接過老師們手中的‘接力棒’,將信念和夢想傳遞下去。”劉瑞佳說,“2017年11月創辦公司的同時,我便以最熱枕的狀態投入到職教事業中,成為母校機電學院的一名專業教師。每天在做好課堂教學的同時,帶領學生們在各類技能大賽上奮發圖強。”

從職校學生到職校教師,再到如今成長為吉林省機床裝調維修方向競賽專家、長春市職業能力建設專家庫專家,劉瑞佳表示,“雖然我的身份在改變,但為職業教育發展持續助力的初心與使命從未改變。”

就像劉瑞佳一樣,越來越多的職校畢業生從工人變工匠。這些具有較高知識層次、較強創新能力的新興人才,在不斷推動著我省各職業院校“雙師型”教師隊伍建設水平穩步提升。

2020年,在教育部公布的首批全國職業院校“雙師型”教師隊伍建設典型案例名單中,我省有3所高職院校、7所中職院校榜上有名。

“如今,吉林省職業教育環境越來越好,影響越來越大,人才越來越搶手,不管是職校里還是實訓實習基地、企業車間,處處洋溢著搶抓機遇謀發展、奮發向上拓新路的昂揚斗志。我相信,更多的職校學子可以通過職業教育成長成才、通過職業教育改變人生。”劉瑞佳的一席話堅定有力。

許多職校畢業生正在吉林這片熱土上發光發熱,書寫著“技能成就人生”的精彩故事。

目前,我省有獨立設置高職院校29所,在校生24.6萬人,2021年畢業生6.1萬人,就業率85.4%;有中職學校238所,在校生19.4萬人,2021年畢業生6萬人,就業率84.4%。長春汽車工業高等專科學校、長春職業技術學院、吉林交通職業技術學院、吉林鐵道職業技術學院4所高職院校入選國家級高職“雙高計劃”(特色高水平學校和專業群)。

黨的十八大至今的十年間,吉林省職業教育的發展已惠及無數個人、家庭和學校。我省職校學子升學路也越走越寬,就業質量越來越高。更重要的是,從“無奈之選”到“大有可為”,職業教育在人們心目中的認可度不斷提升。